10. Frische Luft frei Haus

Spart Energie, reduziert Kosten und fördert die Gesundheit

Der Markt

Der Weltmarkt für Klimaanlagen wird auf 62 Milliarden US-Dollar beziffert, dabei entfallen 39 von über 45 Millionen jährlich installierten Einheiten auf Wohngebäude. Die Temperaturkontrolle stellt den höchsten Posten im Gebäudemanagement dar und ist einer der Hauptfaktoren für den Klimawechsel. Das höchste Wachstum auf diesem Sektor kommt aus den Entwicklungsländern, allen voran China. Wärmeaustauschsysteme und Kondensatoren, die einen Teil der verbrauchten Energie wieder einfangen, werden auf 2,5 Milliarden Dollar geschätzt, weitere 2 Milliarden Dollar entfallen auf Luftfilter, die benötigt werden, um Staub, Pollen und Keime aus der Raumluft zu entfernen.

Immobilienentwickler haben mehr und mehr in Gebäudeleittechnik investiert, ein computergesteuertes Kontrollsystem, das Licht, Wasser und Luftströme im Objekt misst. Der Anschaffungspreis für die Apparate zur Klimakontrolle für ein zehnstöckiges Gebäude erreicht leicht 3,5 bis 5 Millionen Dollar, während die laufenden Kosten bei bis zu 25 Prozent der jährlichen Betriebskosten liegen. In den Vereinigten Staaten entfallen 70 Prozent allen Energieverbrauchs auf Gebäude, was 38% der gesamten CO2-Emissionen entspricht.

Die EU-Kommission hat einen Bericht veröffentlicht, demzufolge ganze 90 Prozent aller bestehenden Gebäude unzweckmäßige Systeme für Heizung und Kühlung von Luft und Wasser aufweisen und daher generalüberholt werden müssten. Dies könnte zu einer Energieeinsparung von 30 Prozent für bestehende Objekte führen.

Die Innovation

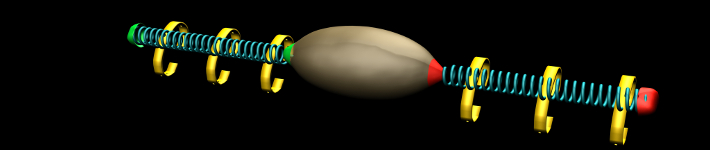

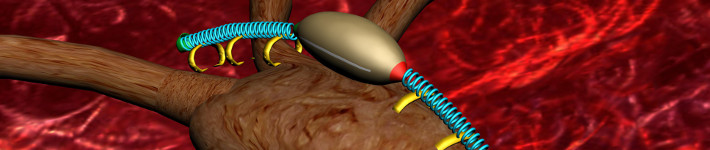

Der kürzlich verstorbene schwedische Architekt Bengt Warne und sein Team erforschten bereits in den 1950er Jahren die natürlichen Mechanismen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle in Termitennestern in Tansania und Simbabwe. In diesen Nestern werden die Gesetze der Physik genutzt, um Luftströme, Wärme und Feuchtigkeit ohne externe Energiezufuhr zu regulieren. Warne kam zu dem Ergebnis, dass diese Bauten es ermöglichen, im Untergrund Pilze zu züchten, dank einer akribischen Bauweise, die die Temperatur bei 27°C und die Luftfeuchtigkeit bei 61% hält. Genaue Beobachtungen ergaben, dass die Höhe der Hügel, die Länge und Weite der Luftkanäle sowie die Ausrichtung zur Sonne und Auswahl der Baumaterialien die Gebäudeluft beeinflussen.

In der Weltgeschichte gibt es viele Beispiele für natürlich belüftete Gebäude, so das Krankenhaus, das in Las Gaviotas (Kolumbien) errichtet wurde, oder das Shosoin in der Tempelanlage Todai-ji in Nara (Japan). Beide bieten angenehme Raumluft in feuchtheißen Klimaten. Ein weiterer schwedischer Architekt, Anders Nyquist, hat ein Team angeregt, ein mathematisches Modell zu entwickeln, das auf den Erkenntnissen zu den Termitenhügeln aufbaute, aber den Bauplanern die Vorhersehbarkeit der Ergebnisse ermöglichte. Die Bautechnik setzte er bei der Errichtung der Laggerberg-Schule in Timrå bei Sundsvall um und zeigte, dass sich spürbare Vorteile über die Energieeinsparung hinaus nicht nur für feuchtheißes, sondern auch für trockenes und kaltes Klima ergaben.

Ohne zusätzliche Heiz- oder Kühlungskosten wird stündlich die Luft ausgetauscht, wobei zusätzlich Staubpartikel und Keime aus dem Gebäude geleitet werden und so die Gesundheit der sich drinnen aufhaltenden Personen profitiert. Daraufhin fügten Nyquist und sein Team das Spiel zwischen Schwarz und Weiß auf der Außenwand des Gebäudes hinzu, indem sie den Wechsel zwischen dunkel und hell des Zebrafells imitierten. Dies ist eine weitere einfache Umsetzung der Gesetze der Physik: heiße Luft dehnt sich und steigt auf, während kalte Luft dichter ist und absinkt. Der Ford-Händler in Umeå (Schweden) sowie die Bürogebäude von Daiwa House in Japan sind konkrete Beispiele für die Effizienz dieser Entwicklung.

Erster Umsatz

Während noch viele nach Energieeinsparungen suchen, indem sie die bestehenden Techniken effizienter nutzen, haben Nyquist und Warne Bauweisen entdeckt, die den gegenwärtigen energie- und kostenintensiven Marktstandard durch die Inkorporierung der Intelligenz von Ökosystemen ersetzen. Die Architekten nutzen die Gesetze der Physik ebenso wie Zebras und Termiten bei der Planung eines neuen Typs von Gebäuden.

Die praktische Umsetzung ihrer Naturbeobachtungen schaffen vielfältige Vorteile, von Kosteneinsparungen bei Einkauf und Instandhaltung bis hin zur Verbesserung der Raumluft. Die Schulkinder erleben die einfache Anwendung der physikalischen Gesetze und gleichzeitig wird der CO2-Fußabdruck des Gebäudes beträchtlich kleiner. Die Gebäude sind gut isoliert und doch zirkuliert die Luft durch die Räume ohne Bedarf weiterer Heizung oder Kühlung.

Die Chance

Diese Innovation dürfte zwar nicht die Hersteller von Klimatechnik anregen, wohl aber ein interessantes neues Geschäftsmodell für Immobilienentwickler darstellen. Wenn es keine Klimatechnik im Gebäude gibt, benötigt man auch keine Luftkanäle in den Decken. Hierdurch könnten zwischen zwei Stockwerken etwa 40-50 cm Platz eingespart werden, d.h. Wo bisher fünf Stockwerke möglich waren, könnte bei gleicher Gebäude- und Raumhöhe jetzt ein weiteres Stockwerk gebaut werden. Das eingesparte Geld wird noch ergänzt durch höhere Einnahmen und ein geringeres Risiko. Im Normalfall liegt die Gewinnschwelle für ein zehnstöckiges Gebäude bei einem Verkauf von 55 Prozent der Räume, Büros oder Wohnungen. Bei der vorgestellten Konstruktion, die Kosten bei Bau und Instandhaltung einspart, liegt die Gewinnschwelle bereits bei 46 Prozent.

Der Bau dieser energiesparenden Gebäude reduziert also das Anlagerisiko. Ein niedrigeres Risiko aufgrund einer niedrigeren Gewinnschwelle führt wiederum zu günstigerer Finanzierung, die wiederum das Risiko senkt. Das Eastgate Shopping Center in Harare (Simbabwe) ist ein überraschendes erstes Beispiel für eine solch innovative Umsetzung der Bauplanung. Wo Nichteingeweihte vor einer größeren Immobilieninvestition in einem Hochrisikoland wie Simbabwe zurückschrecken, hat dieses Projekt alle Erwartungen übertroffen. Dieser Büro- und Geschäftskomplex blickt auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurück. Es ist das beliebteste Gebäude in Harare, vor allem, weil es die niedrigsten Betriebskosten aufweist und dabei das meiste Publikum anzieht. Wer hätte geglaubt, dass das ökologischste Büro- und Geschäftsgebäude mitten in Simbabwe steht?

Bilder: StockXCHNG

https://www.flickr.com/photos/hbarrison/7375027136

https://www.flickr.com/photos/92094658@N00/7661976432