Bericht aus El Hierro

Bericht aus El Hierro

Mai 2012

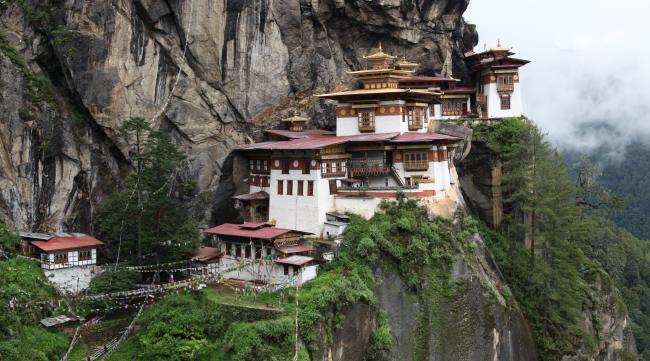

El Hierro ist die westlichste der sieben Kanarischen Inseln, mit einer Bevölkerung von knapp über 10 500 Einwohnern, und wurde im Jahr 2000 zur Unesco-Biosphären-Reserve erklärt. Aus dem Flugzeug sehen wir fast nur kahlen Boden, teilweise wie eine Mondlandschaft, teilweise mit Sträuchern und einigen wenigen Palmen an der Küste. Der vulkanische Ursprung der Insel ist offensichtlich: vom Meeresspiegel steigt das Land in wenigen Kilometern bis auf 1500 Meter Höhe.

Bei der Landung empfängt uns unerwartet heißes Wetter – anstatt des meist gemäßigten Klimas herrscht die „Calima“, wie die Einheimischen die afrikanischen Wüstenwinde nennen, die das Thermometer auf über 30°C schnellen lassen. Wir sind hier, um die Fortschritte eines bahnbrechenden Projekts zu besichtigen, eines, das den systemischen Ansatz auf höchst faszinierende und – nach unserer bisheriger Erfahrung – konsequenteste Weise umsetzt. Im Jahr 2002 bewilligte das Cabildo (die örtliche Regierungsbehörde) das ehrgeizige Projekt, die Insel allein mit erneuerbaren Energien autark zu machen.

Fünf Jahre später war die technische Machbarkeit bewiesen und die öffentlichen Mittel bereitgestellt. Eine öffentlich-private Partnerschaft entstand zwischen dem Inselrat (60%), dem spanischen Energiemonopolhalter Endesa (30%) und dem Technologischen Institut der Kanarischen Inseln (10%). Der Projektentwickler „Gorona del Viento El Hierro“ erhielt als Projektetat 65 Millionen Euro, davon den größten Teil während der Bauphase zwischen 2010 und 2012.

Die Idee ist überwältigend in ihrem systemischen Ansatz: Fünf Enercon-Windturbinen mit einer Leistung von je 2,3 MW Spitzenleistung generieren bis zu 11,5 MW Strom für den Verbrauch auf der Insel. Da gegenwärtig zu Spitzenzeiten 7 MW benötigt werden, kann bis zu einem Drittel der Energie gespeichert werden, wenn die Turbinen voll arbeiten. Dies geschieht, indem Wasser in ein Reservoir für eine halbe Million Kubikmeter gepumpt wird. Von dort wird es durch zwei überirdische Rohrleitungen abgelassen, wenn die Windkraft nicht ausreicht; diese haben eine Länge von 3 km (davon 530 m unterirdisch) und überwinden einen Höhenunterschied von fast 700 Metern, so dass bis zu 11,3 MW Spitzenleistung aus Wasserkraft bei Flaute die Windkraft ersetzen können.

Die Genialität des Projekts liegt im Detail: Der größte Teil des Stromverbrauchs auf El Hierro entfällt auf die drei Entsalzungsanlagen zur Trinkwassergewinnung. 70-80% dieses Wassers werden in der Landwirtschaft verbraucht. Was auf ersten Blick aussieht wie ein einfaches Energieprojekt, ist tatsächlich ein Projekt zur Selbstversorgung einer Insel, die schon immer unter Wasserknappheit und somit Nahrungsknappheit gelitten hat. Mittelfristig hat El Hierro geplant, ein zweites Speichersystem für seinen Energieüberschuss zu schaffen: Bis 2020 werden 40% der Fahrzeuge auf der Insel durch Elektroautos mit austauschbaren Batterien ersetzt.

Allein die Energie wird 1,8 Millionen US-Dollar pro Jahr einsparen, die zur Zeit für 6000 Tonnen Diesel ausgegeben werden, ebenso werden 18 700 Tonnen an CO2-Emissionen eingespart. Doch sobald die E-Mobilität ins Spiel kommt, werden noch weitere bedeutende Einsparungen möglich. All dieses Geld wird auf der Insel zirkulieren, anstatt von ihr abzufließen, und die lokale Wirtschaft stärken. Die örtliche Regierung sieht auch vor, das auf der Insel produzierte Wasser billiger an die Landwirte abzugeben – sofern sie einwilligen, ihre Produktion auf biologische Anbauweisen umzustellen. Einige weitere Quellen erneuerbarer Energie könnten in Zukunft noch angezapft werden, z.B. Solarthermie und Photovoltaik, denn auf den Inseln gibt es durchschnittlich nur 35 Regentage, für den Rest des Jahres scheint fast immer die Sonne.

Während unseres Besuchs können wir den Stand der Fortschritte betrachten. Die fünf Windturbinen begrüßen die Inselbesucher gleich drei Straßenkehren nach dem Flughafen; ihre weißen Masten stehen auf einem Hügel und reichen weit in den Himmel. Zum Zeitpunkt der Projektplanung waren es fast die größten verfügbaren Turbinen, inzwischen gibt es größere, doch wir sind nicht sicher, ob noch längere Rotorenblätter überhaupt durch die engen Kurven der Landstraße hätten transportiert werden können, die sich den steilen Berghang hinaufwindet.

Unser nächster Halt ist das obere Reservoir. Es ist fertiggestellt und liegt im natürlichen Vulkankrater „La Caldera“. Eine dicke PVC-Schicht hält es wasserdicht. Da anstatt tieferer Grabungen ein natürlicher Krater ausgewählt wurde, mussten Statiker zunächst die Stabilität des Orts feststellen. Dabei wurde klar, dass ein Betonbecken, wenn auch haltbarer, zu schwer gewesen wäre, daher wurde Plastik als Alternative gewählt und beim Bau die Möglichkeit für Unterwasserreparaturen mit vorgesehen.

Weiter die Landstraße hinab sehen wir große Teile der zwei Rohrleitungen, die bergab führen. Der erste Teil läuft unterirdisch, um das Ökosystem darüber zu schützen und wir können sehen, dass die Verbindung zwischen dem Tunnel und der überirdischen Leitung das einzige ist, was noch für die Vollendung des Baus fehlt.

Bei der Rückkehr auf die Höhe des Meeresspiegels erreichen wir das untere Reservoir. Hier wird gerade die Folie zur Wasserabdichtung gelegt. Das Gebäude rund um die Hydraulikgeneratoren ist fertiggestellt; die riesigen Inverter glänzen im Sonnenlicht und sind bereit für die Installation. Lastwagen fahren auf der Baustelle auf und ab und erscheinen wie Miniaturen im Vergleich zu dem Loch, das hier für das Reservoir ausgehoben wurde. Die Vertreter von Gorona del Viento sind zuversichtlich, dass bis zum Ende des Jahres alle nötigen Bauschritte fertiggestellt sind, um mit den Testläufen zu beginnen und im Jahr 2013 die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ebenso hat man sich zum Ziel gesetzt, die Machbarkeitsstudie für die E-Mobilität bis Ende diesen Jahres fertig zu stellen.

Wenn man die Umstände bedenkt, ist der Fortschritt bis dato beeindruckend; der Bau wird zwar ein Jahr später fertig als ursprünglich geplant, doch er nähert sich definitiv seiner Vollendung. Doch wir wissen auch, dass zwischen der Vision und der Realität des Projekts noch einiges zu tun bleibt. Gorona del Viento betrachtet sich selbst als Energielieferant – die Fusion von Energie und Wasserversorgung konnte nicht erreicht werden. Die Landwirte bauen häufig tropische Früchte wie Bananen an, die viel Wasser benötigen – es scheint sinnvoll, sich auf Pflanzen zu konzentrieren, die besser an karge Bedingungen angepasst sind. Ebenso sahen wir kanarische Kiefern auf den Berggipfeln, auf denen sich morgens Wolken sammeln, die genug Feuchtigkeit für ihr Wachstum spenden. Solche Wälder spenden Schatten, der wiederum mehr Feuchtigkeit bindet und mehr Pflanzen wachsen lässt. Vielleicht bietet sich hier die Möglichkeit, von den (Wiederaufforstungs-)Projekten in Las Gaviotas (Kolumbien) zu lernen?

El Hierro ist zwar nur eine kleine Insel, doch sie könnte ein Beispiel für die Welt werden. 17 Millionen Europäer und 600 Millionen Menschen weltweit leben auf Inseln, viele von ihnen weit abgelegen. Den Menschen, die dieses Projekt vorantreiben, wünschen wir viel Erfolg für ihre Bemühungen, dieses Beispiel für systemische Lösungen fertig zu stellen und für ihre Gemeinschaft eine blühende Zukunft zu schaffen.

Zum Herunterladen Berichts als PDF klicken Sie bitte hier.