Eine Windkraftanlage für die Topfarmer

Für ein wirklich ‚blaues‘ Aquaponics System, wie es zurzeit vom TopFarmers – Team entwickelt wird, ist die Frage nach einer nachhaltigen Energieversorgung von zentraler Bedeutung. Auf lange Sicht muss das System vor allem aus erneuerbaren Energiequellen versorgt werden, die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen bieten, CO2-Emissionen reduzieren und Geld sparen. Um zu zeigen, wie einfac h der Schritt zu einer autarken Energieversorgung ist wollen wir heute eins unserer letzten Projekte vorstellen. Die Do-it-Yourself Windkraftanlage ist nicht nur schnell und kostengünstig zusammengebaut, sondern kann sogar kleine Mengen Elektrizität produzieren. Es bedarf nur sehr einfachen Materialien, einigen Stunden Arbeit und ein etwas handwerklichen Geschicks.

h der Schritt zu einer autarken Energieversorgung ist wollen wir heute eins unserer letzten Projekte vorstellen. Die Do-it-Yourself Windkraftanlage ist nicht nur schnell und kostengünstig zusammengebaut, sondern kann sogar kleine Mengen Elektrizität produzieren. Es bedarf nur sehr einfachen Materialien, einigen Stunden Arbeit und ein etwas handwerklichen Geschicks.

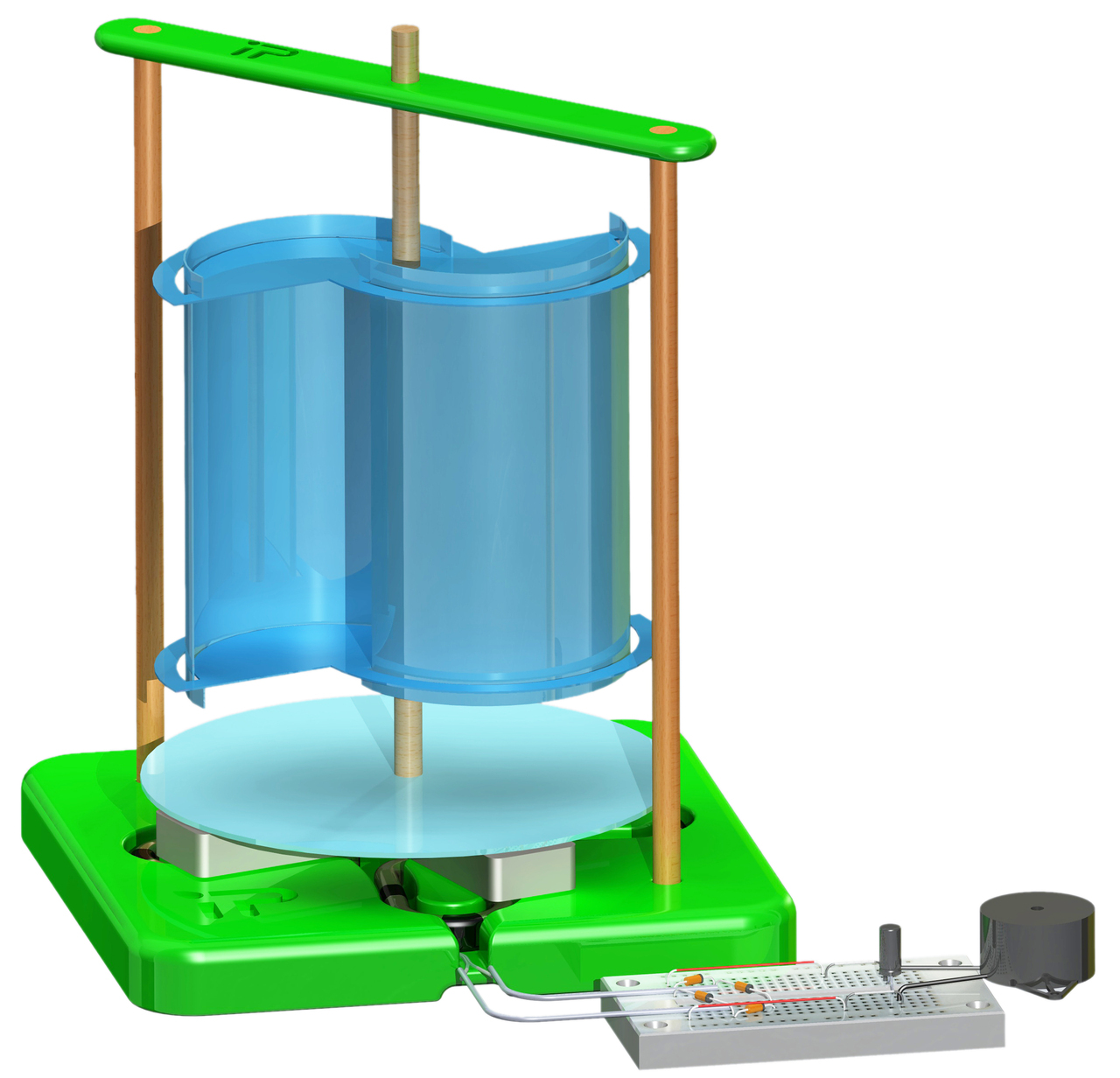

Nach ein wenig Recherche haben wir uns dazu entschieden eine Savoniusanlage zu bauen, da sie all unsere Anforderungen am besten erfüllt und der Selbstbau sehr einfach ist. Außerdem haben wir uns für den Savoniusrotor entschieden weil wir Holz- und Rohrreste verwenden konnten und somit auf die Idee der Kreislaufwirtschaft im Aquaponicssystem zurückgreifen konnten. Der Savoniusrotor ist eine Windkraftanlage mit vertikaler Achse ( VAWT ). Sie ist nach dem finnischen Ingenieur S.J. Savonius benannt, welcher diese Anlage im Jahre 1922 entwickelt hat. Die Effizienz von vertikal Achsern ist im Vergleich zu horizontal Achsern geringer, dafür brauchen sie keine Windnachführung. Einen Mechanismus zur Windnachführung selber zu bauen wäre für unser kleines DIY Projekt auch viel zu kompliziert.

Für den Savoniusrotor ist es egal aus welcher Richtung der Wind kommt, da er, aufgrund der besonderen Konstruktionsmerkmale jeglichen Wind in Energie umwandeln kann. Der Savoniusrotor wird durch Zug und Auftriebskräfte angetrieben und eignet sich somit nicht nur für die Stromerzeugung, sondern auch ideal für das Pumpen von Wasser.

Für uns war es wichtig eine möglichst hohe Umdrehungszahl pro Minute (UpM) zu erreichen, weil elektrische Generatoren in der Regel mit 90 UpM arbeiten. Eine hohe Drehzahl ist außerdem ein wichtiger Parameter für die Wasserpumpfunktion. Nach einigen Berechnungen haben wir uns dazu entschieden die Rotorblätter aus einem Kunststoffrohr zu fertigen. Oftmals werden größere Plastikfässer benutzt aber das Verhältnis von Höhe / Durchmesser eines Abwasserrohrs aus Kunststoff kann bei gleicher Rotorfläche eine höhere Drehzahl erreichen. Also haben wir ein Rohr mit einem Durchmesser von 160 mm und ist 100 cm Länge in zwei symmetrische Teile geschnitten.

Für die Achse, welche die Drehkraft der Rotoren auf den Generator überträgt, verwendeten wir eine 100 cm lange Gewindestange die einen Durchmesser von 10 mm hat. Diese wurde vertikal zwischen den beiden sich teilweise überlappenden PVC Blättern platziert.

Um die Reibung zwischen Achse und Rahmenkonstruktion zu reduzieren, haben wir zwei Kugellager mit einem Außendurchmesser von 27 mm installiert. Beide wurden in ein kleines Stück Holz eingelassen welches auf Ober- und Unterseite des Rahmens befestigt wurden.

Für die Seitenteile des Rahmens haben wir einfache Holzleisten verwendet. Diese sind leicht zu montieren und geben große Stabilität. An Ober- und Unterseite wurden sehr dünne Holzplatten mit 40cm Durchmesser befestigt. Schließlich verwendeten wir Winkelplatten um alles zusammenzubauen. Im Bild unten können Sie das Endprodukt unserer Arbeit sehen. Der solide Rahmen bietet auch bei hohen Windgeschwindigkeiten genügend Stabilität für den Rotor. Aufgrund des geringen Gewichtes des Rotors und der Kugellager genügt schon eine geringe Menge Wind um Bewegung zu erzeugen. Im nächsten Schritt wollen wir die Achse mit einem mechanischen oder Riemengetriebe verbinden um tatsächlich Strom zu erzeugen.